|

|

|

|

|

|

|

|

|

<< お問合せ >>

アルプス塩の道交流会議

事務局/新潟県糸魚川市横町1-1-1

TEL. 025-521-2627

FAX.025-520-4151

|

|

|

|

|

| 1.生涯学習街道「塩の道」 |

|

| 日本列島の真ん中の138度線上にある南北350km

の「塩の道」は、糸魚川から南下して塩尻までの北塩ルート、御前崎・相良から北上して塩尻までの南塩ルートを持つ、日本最長最古の塩の道です。この道は北アルプス、中央アルプス、南アルプスの間を通るフォッサマグナや中央構造線上にあり、自然地質、歴史遺跡、民俗資料、伝統文化の宝庫です。これを復元・鑑賞して縦軸連携を図り、日本列島を学ぶ生涯学習街道をめざします。

|

|

| 2.南北「塩の道」を生涯学習街道化する宣言 |

|

|

平成7(1995)年、糸魚川から御前崎までの3県、8広域圏、12市34町村が参加し、第1回塩の道会議が掛川市において、平成7年10月21日、21日の両日開催されました。

日本海-太平洋350kmの塩の道会議を発足させ、このルートを「日本の生涯学習街道」に昇華させることを呼び掛けたとき、その呼びかけ文は次のようなものでした。

|

| 塩の道会議宣言 |

平成7年10月20日

於:静岡県掛川市 |

日本海と太平洋を結ぶ縦の連携軸350km

塩は生命になくてはならないもの。

サラリーマンの語源は[ソルト]から

かつての日本の各地には数多くの塩の道があった

そのなかで日本列島の真ん中を貫く最長最古の「塩の道」は

日本列島を東北と西南に分けるフォッサマグナ・中央構造を貫いていた

◆

北アルプス、中央・南アルプスの大自然が造形したこの広大な源流域は、古来より黒曜石の道・ヒスイの道、中・近世の山の幸、海の幸交換の道、戦国武将興亡の道、信仰の道、民俗芸能の道などを育んできた。

それらは、千国・松本街道、秋葉・信州街道などとも呼ばれ、

舟運、鉄道が発達するまでの重要な生活交流ルートであった。

◆

この沿線の8圏域12市34町が一堂に会し、

沿線に連なる文化の細い縦糸とさまざまな活性化資源を連携させつつ、「塩の道」を日本列島観察の生涯学習街道とすることを提案する。

|

|

| 3.生涯学習街道「塩の道」の地域資源 |

|

1 東経138°線上に沿った糸魚川・静岡構造線フォッサマグナ

~西縁上と中央構造線上にある縦軸~

2 太古の交通・物流

考古学遺跡ルート

~ヒスイの道(糸魚川産)・黒曜石(星の糞)の道~

3 信仰の道 古代神話の道

民俗芸能・祭のルート

~

諏訪信仰(水)と秋葉信仰(火の神)道祖神の道標文化~

4 戦国武将興亡の道と城郭ルート

5 生活・民俗ルート

6 芸術・科学ルート

7 スポーツルート

8 食文化&農村リゾートルート

9 JR鉄道網

高速道路と道の駅

10 東西複合文化の地域と異文化圏交流

~東北日本と南西日本を分ける南北スーパー長大連携軸~

>>「塩の道」地域資源の詳細

|

| 4.千国街道の概要 |

|

|

糸魚川から松本城下まで約30里(120km)を結ぶこの街道を「千国街道」といいます。千国街道は信州でもっとも代表的な海岸と内陸部を結ぶ街道であり、川中島の合戦のときに「上杉謙信が敵である甲斐の武田信玄に塩を送った」という逸話の舞台でもあります。

|

|

|

|

|

| 前山百体観音(小谷村 親の原) |

牛方宿(小谷村 沓掛) |

|

|

| 林の中の街道(白馬村 落倉) |

親坂(小谷村 沓掛~千田) |

|

|

| 街道と茅葺の家(白馬村 飯田) |

街道からのアルプス(白馬村 白馬町) |

|

|

| 松本城 |

青木湖畔から佐野坂峠へ(大町市) |

|

| 5.古道再生への活発な取り組み

|

|

「千国街道」は、平成14年3月に大野地区の中山古道1.4km

と根知地区の山口古道3.3kmが国の史跡に指定されました。その背景には、多くの市民と行政とが一体となって、塩の道を再生させ、保存・管理し、活用し、育て、市民に親しまれ、市民の誇りとなって市民に定着してきたことがあったからです。

この保存活動は、昭和49年5月に市内の各青年団体が自らのふるさと探しの活動で塩の道の調査を始めたことに端を発します。6月30日付けの「新潟日報」は、「地元の青年有志が、この道を整備して自然遊歩道にしようと活動を続けながら、塩の道にまつわる行事や民具などを掘りおこして本にまとめ、また秋には、市民に呼びかけて歩くことも計画」と報じています。

|

|

|

昭和49年に地域の青年有志が第1回塩の道ハイキングを計画した.。以来約30年、その活動は地道に続けられている

|

|

●

30年に渡る「古道再生」の活動の継続により「塩の道」3.3kmが国の史跡に

指定された。

|

|

|

●国の重要有形民俗文化財に指定

平成16年「越後姫川谷のボッカ運搬用具コレクション」

平成18年「糸魚川木地屋の製作用具と製品コレクション」 |

| 塩の道資料館 |

|

|

| 木地屋の里 |

|

|

| 6.越後いといがわ塩の道を歩く旅 |

|

| 昭和60(1985)年、塩の道の活用と保存の必要性、積極的な歴史遺産の活用を訴え、第1

回「越後いといがわ塩の道を歩く旅」を実施。全国各地から300余名の人たちが参加しまし

た。以来、今日まで休むことなく21回を迎えています。「甦れ人間」をキャッチフレーズと

しており、歴史の道をたどりながら、人と人との出会いとふれあいを大切にしたウォークと

して親しまれています。 |

|

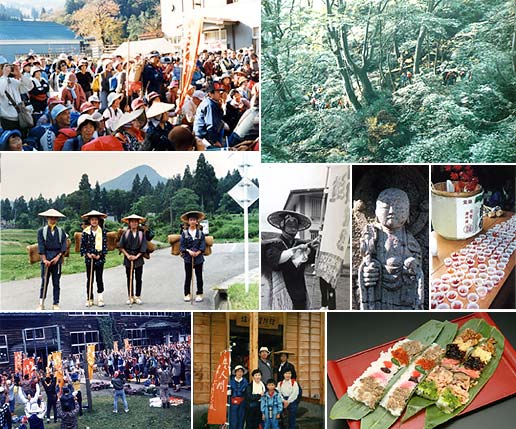

| 7.27年の歴史を誇る「塩の道祭り」 |

|

|

「塩の道祭り」は毎年ゴールデンウィークの3日間大町市、白馬村、小谷村が共同で開催し、27年間続く圏域の一大イベントで、桜咲く北アルプスの麓、歴史の道を歩き、訪れた春を実感する春の風物詩として定着しています。

|

|

|

|

|

|